【铭记历史 缅怀先烈】

抗战文物里的家国记忆

【铭记历史 缅怀先烈】

抗战文物里的家国记忆

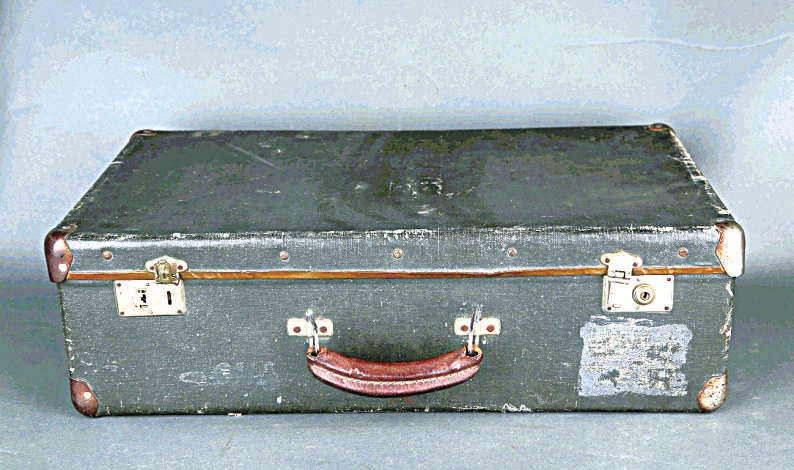

朱总司令使用过的皮箱

八路军太行纪念馆

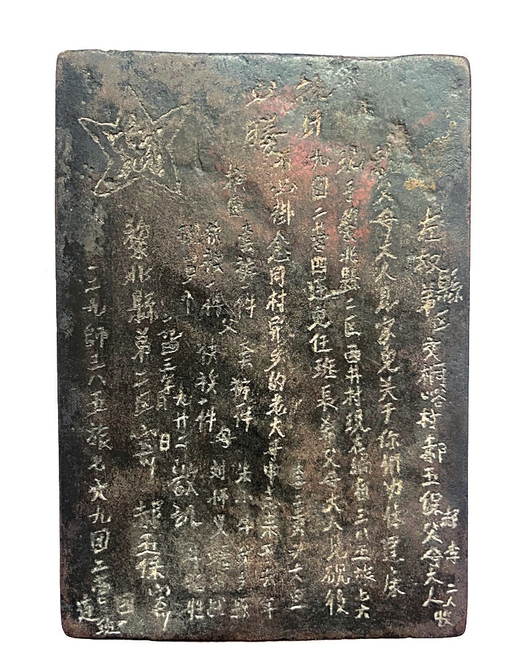

刻有抗战家书石砚的正面

刻有抗战家书石砚的反面

李林烈士雕塑

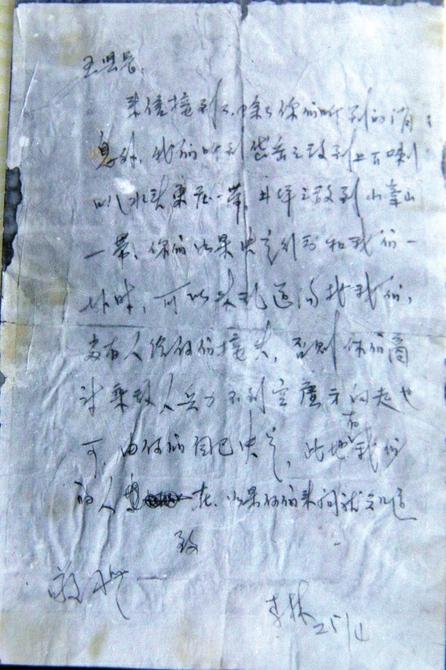

李林遗书

这些静默陈列的抗战遗物,以无声之姿,讲述着那烽火岁月里血与火的印记。

一只磨损的皮箱,则默默伴随朱德总司令出入于太行烽烟之中,装满了军用地图与重要文件。它最终成为父亲送给女儿朱敏的唯一信物,随她历经异国战火与纳粹魔窟,最终回归祖国,成为艰苦朴素的无声注脚。

一纸绝笔信,见证了归侨女杰李林在日寇重围下的抉择与担当。她以年轻生命与腹中胎儿的牺牲,在掩护部队突围的壮烈中完成了对信仰的最后坚守。

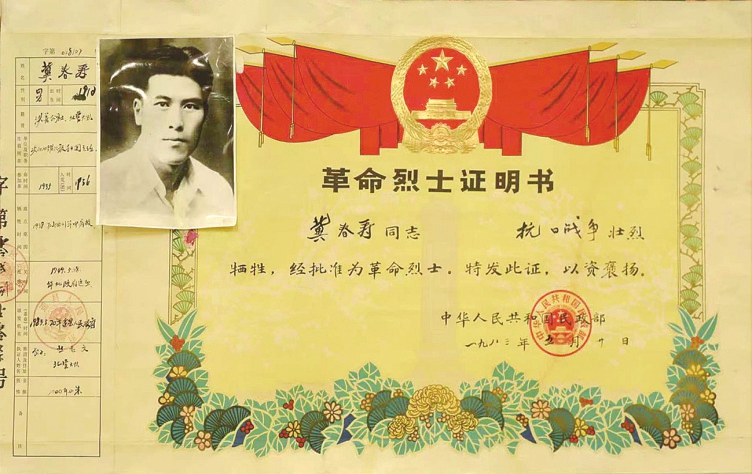

一张轻如鸿毛的烈士证明书,承载着冀春寿短暂而炽热的二十六载生命。连同整个家族十余人奋不顾身地奔赴前线,它无声地诉说着一座“革命堡垒户”的铮铮铁骨。

一方刻于石砚背面的家书,更承载着一位普通战士的赤子之心。班长郝五保在极端困苦中,以刀代笔,刻下对双亲的牵挂与嘱托:“儿任班长,希父母见砚后不必挂念。”字字含泪,句句锥心。这封未能寄达的平安信,最终成了他留在世上的最后印记。

一把厨刀超越了日常的功用,刻下两代人的抗战印记。

这些无言证物,如凝固的时光之泪,将血与火、生与死、家与国的宏大命题铭刻其中。它们不仅承载着个体生命的重量,更汇聚成民族记忆的河流,成为穿透历史迷雾的精神坐标——其深沉的诉说,足以照亮我们前行的道路。

——编者

朱总司令的皮箱

在八路军太行纪念馆简史陈列馆的第二展厅中央,独立展柜中陈列着一只皮箱。这只皮箱是朱德总司令曾经使用过的,它静静地在向我们述说那段感人的经历。

在条件艰苦的抗战岁月,朱德总司令在太行山生活战斗了近三年时间,饮食起居、衣服行装非常简朴,甚至许多人把他当作马夫、伙夫,他就是这样朴素得像一名普通的战士,时刻保持着艰苦奋斗的革命本色。这只皮箱就是他的全部家当,它伴随着朱德总司令从延安来到太行山,无论是在砖壁总部还是在王家峪总部,里面始终装着军用地图、重要文件等必用物品。

说到这只富有传奇色彩的皮箱,在太行山里至今还流传着一段富有诗情画意的故事。当年著名作家杨朔在王家峪总部居住生活时,常常看见这只简朴的皮箱。一次,适逢朱总司令生日,杨朔挥毫赋诗《代寿朱德将军》:“抚循部曲亲如子,接遇乡农霭似风;谈笑雍容襟度阔,最从平淡见英雄。”一时传为佳话。

1941年2月,40多名革命烈士和革命者的后代由革命圣地延安被转移莫斯科国际儿童院。朱总司令的女儿朱敏也是其中的一员。临行前,朱总司令将这只皮箱送给了女儿,并殷殷嘱托:“父亲没有什么可以给你,只有这只皮箱能送给你……”朱敏和她的伙伴乘坐苏联轰炸机到达乌鲁木齐,再乘火车到达莫斯科进入国际儿童院学习。这些孩子虽然躲过了中国战场上的炮火袭击和血腥屠杀,但在苏联却经历了4年卫国战争,和苏联人民一道经历了困难时期,经受了战争的考验。不幸的是朱敏在白俄罗斯落入德国纳粹的魔掌,在集中营度过了九死一生的艰苦岁月。4年的囚禁生活,她什么都没留下,唯有这只皮箱却完好无损地保留了下来。此后的岁月中,无论是革命战争年代,还是社会主义建设时期,朱敏都把这只皮箱带在身边。

2005年8月,朱敏的丈夫刘铮将这一珍贵的皮箱捐赠给了八路军太行纪念馆。

文/图 史莉

刻在石砚上的抗战家书

一方刻有抗战家书的石砚近日在左权县文史博物馆展出,长20.05厘米、宽14.5厘米、厚2.4厘米,由收藏家魏建忠发现。砚台背面原被麻纸覆盖,清理后显露出一二九师战士郝五保1943年9月22日的家书。该文物与2022年展出的申志来、李二贵包袱皮家书形成历史呼应,共同展现了抗战时期战士们的家国情怀。

砚台背面的左上方刻着五角星,内嵌党徽;右上方刻着“抗日必勝”四个大字;下方的刻字,是一封饱含深情的家书:“左权縣弟区交桐峪村郝五保父母大人(郝李二人)收,親父母大人見家兒关于你们身体建康,现于黎北縣二区西井村现在编自三八五旅七六九团二营四连,兒任班长,希父母大人见砚後不必掛念。同村异乡的老大哥申志来、李二贵、尹大旦于去年捎回套裤一件、夹袄一件、砚台一个,父,套裤一件、夹袄一件,母。朱小牛、刘怀义武乡县蟠龙战斗牺牲,一九四三年九月二十二日敬致,黎北县弟二区寄郝五保寄一二九师三八五旅七六九团二营四连一班。”

这方石砚家书承载着抗战时期八路军战士的赤子之心。1943年相持阶段,日军加紧对根据地扫荡封锁,物资极度匮乏。一二九师七六九团二营四连班长郝五保在黎北县驻防时,用砚台背面刻下家书报平安,并提及战友捎回的御寒衣物和牺牲的同志。这封特殊的家书,既展现了战士们在极端艰苦环境下的坚韧意志,也折射出中国共产党领导的敌后抗战的艰苦卓绝。砚台上“抗日必勝”的铭文与五角星党徽,更彰显了人民军队坚定的理想信念。

家书中,满是游子对双亲的深切挂念。郝五保提到同乡战友申志来、李二贵、尹大旦曾于1942年为父母捎回衣物和一方砚台。这朴实的记录,传递着战友间生死相托的情谊。而更令人痛心的是信中那句平静的告知——朱小牛、刘怀义等战士在武乡县蟠龙战斗中牺牲。寥寥数字,揭示了战争的残酷。郝五保郑重写下的话语,既是对逝者的悼念,也无声诉说着前线每一天的生离死别。这封看似平常的家书,在战火纷飞的年代,字字都可能成为最后的诀别。

这封石砚家书的价值,因其与已知历史的紧密印证而倍增。2022年,左权县为纪念左权将军殉国及辽县易名左权县“双八十”周年,县文史博物馆首次展出的1942年抗战家书包袱皮,作者正是郝五保信中提到的申志来和李二贵。石砚上镌刻的名字与包袱皮家书相互印证,形成了互证的历史闭环。郝五保、申志来、李二贵……这些名字,共同代表了一二九师那些用血肉筑起钢铁长城的英雄们。

战争是残酷的。在一次阻击战中,27岁的郝五保壮烈殉国,长眠于他奋战的土地。这方镌刻家书的石砚,成了永远未能寄达的平安信,也是他留给世间最后的印记。

石砚重见天日后,有关部门循着家书线索多方查访,终在左权县桐峪村找到郝五保烈士的直系亲属——侄子郝俊田及其兄妹。当他们在展柜前与祖辈的砚台重逢时,80多年的时空隔阂在这一刻消融,沉默中唯有泪水滚落,那泪光里奔涌着跨越世纪的敬仰与哀思。

刘雅斐

抗日英雄李林的两封绝笔信

朔州市平鲁区李林烈士陵园李林烈士事迹陈列室陈列着一封抗日英雄李林牺牲前的亲笔信。信是1940年4月25日李林给右山怀县(包括右玉、山阴、怀仁三县范围的中共临时建制)王焕光县长回的一封协调转移的信,内容是:

王县长:

来信接到了,除了你们听到的消息外,我们听到岱岳之敌到上下喇叭、水头、东庄一带,井坪之敌到小峰山一带,你们如果决定行动和我们一块时,可以来乱道沟找我们,会有人给你们接头。否则你们商讨,乘敌人兵力不到(的)空虚方向走也可,由你们自己决定,此地有我们的人在,如果你们来问就知道。

致

敬礼!

李林

25/4

“1940年4月下旬,日本蒙疆军第26师团调集各种兵力12000余人,对洪涛山区抗日力量发起第九次大围剿。李林这封亲笔信发出后,也就是15小时之后,在我700人队伍被敌重重包围于朔县东平太村(1951年4月划归平鲁县)的危急关头,李林率20人突击队杀入敌重兵大阵。在掩护了大部队成功突围后,李林孤身一人陷于敌万余兵力的重围,在最后关头将最后一弹打向自己,壮烈牺牲,时年不满25岁。”朔州市李林英雄文化研究会会长、中国作协会员、中国传记文学学会理事王宝国说。

李林(1915.11—1940.4),原名李秀若,福建省漳州市龙海区石码镇人,印度尼西亚归侨,中国共产党党员。是晋绥敌后抗日根据地创建领导人之一。

与她一起牺牲的还有腹中孕育的胎儿,还有名叫菊花青的战马。浸泡在李林胸前热血中的,还有一封她在前夜写给丈夫、尚未寄出的信:

你去后的那天,刮了大风。不知你受凉了没有?我很担心。在一块时,有时还会吵吵嘴,分开了却非常想念你。敌人又要发动扫荡了,我们已做好准备,一定可以粉碎敌人的进攻。我写到这里,我们的孩子又在乱动了,但我会保护好他的,请你放心。

李林

1940年4月25日

李林牺牲当日下午,中共晋绥边委、晋绥十一专署等机关回师移运李林遗体于荫凉山南麓的郭家窑村(时属右玉县,1953年8月划归山阴县)胡占义窑洞暂厝5天。5月1日,在郭家窑村隆重举行李林追悼大会,当日正式殡葬于朔县东石湖村韭菜山下。

史莉 文/图

一张证书报家国

一张轻如鸿羽的革命烈士证明书,却承载了千斤重的信仰。在太原市档案馆的山西抗战实物陈列展馆中,有这样一张革命烈士证明书,不仅代表了一位烈士的赤子丹心,更展示了一个家族的热血轨迹。

这张革命烈士证明书的主人是冀春寿,他所在的冀家,是平遥有名的“革命堡垒户”。从冀纶章老先生弃商回乡办教育,到其子冀云程、冀春寿并肩奋战。一家九口,加上儿媳、女婿,先后有十余人投身革命。

1936年,冀春寿加入中国共产党,在参与革命工作期间,积劳成疾,患了肺病。“七七事变”后,冀春寿不顾重病在身,参加抗日决死队,任决死四纵队教导团主任。他一心扑在党的事业上,因肺病加重,卧床不起。1938年2月,冀春寿病逝于山西隰县,终年26岁。

冀春寿和他的家人的故事告诉我们,抗战的胜利从来不是偶然,而是无数家庭用“舍小家为大家”的牺牲精神铸就的。如今,当我们再次凝视这张证明书,看到的不仅是一段历史,更是激励我们奋勇前行的红色基因。铭记他们的故事,或许就是对英雄最好的告慰。

崔雅丽

一把厨刀的抗战影像

在山西博物院“山河永固——晋冀鲁豫抗日根据地革命文物展”展厅,一把刀身斑驳、刀柄系着红绸带的厨刀静卧在展台。这把厨刀,见证了王贵女、段满清母子奋勇杀敌、解救乡亲的传奇故事。

王贵女、段满清是山西武乡县涌泉乡窊里村一对母子。1940年,日军占领段村后,仅在窊里村就残忍杀害了7个村民,抓走20多个村民。王贵女的丈夫也被抓到段村据点里修城墙,不幸被石头砸断锁骨,第二天就含恨而逝。王贵女怀着悲愤的心情料理完后事,当即找到在本村负责抗日工作的八路军赵连长,送儿子段满清去当民兵。

1944年农历正月的一天,100多名日寇趁着漫天风雪偷袭窊里村。负责放哨的民兵察觉敌人行迹后,立即打响信号枪,并飞奔回村报信。看到信号弹,乡亲们在民兵掩护下向村西转移。段满清采用声东击西的策略,在村东拉响了两颗手榴弹,吸引敌人注意。敌人果然上当,向村东方向扑来。段满清见计划成功,开始撤退,不想与一个伪警备队长遭遇了。更危急的是,段满清佯装带路时,遇见正在转移的20多名老弱妇孺,其中就有他的母亲王贵女。她挎着竹篮,里面藏着一把厨刀。

伪警备队长立即跳上前逼问粮食藏在何处,机智的段满清抢先向峡谷深处一指,他心里盘算着把敌人引进深谷,趁机消灭,母亲王贵女也心领神会。就这样,母子二人领着伪军,走到一水沟处,段满清一个箭步上前夺枪,王贵女见状,立马把厨刀扔了过去。母子二人杀死汉奸,解救了险些落入虎口的20多名乡亲,还缴获了一支“三八式”步枪。在1944年晋冀鲁豫边区太行区第一届杀敌英雄大会上,母子二人被授予“母子杀敌英雄”称号。

申芯瑞

山西日报、山西晚报、山西农民报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。